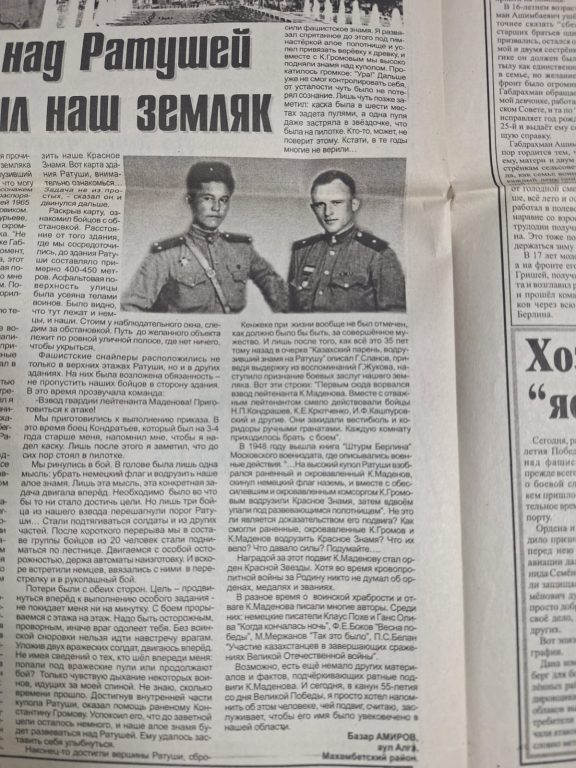

О тех, кто был на передовой, или Помянем настоящих батыров

В год 80-летия Великой Победы «ПК» посетила областной историко-краеведческий музей. Его фонд хранит различные документы и материалы о грозовых сороковых.

Мой нагашы ата Рахиден Кабдулов был одним из семерых братьев из маленького аула Курмангазинского района. Это был талантливый исполнитель народных песен и мастер слова — шешен, ни одно праздничное мероприятие в ауле не обходилось без его участия. Но случилась война, и все семь братьев были призваны на фронт. Моего ата призвали в феврале 1942 года, а в марте 1943-го пришло известие — «Пропал без вести». Ему было всего 36 лет. И если бы только один он! С войны не вернулся ни один из братьев. Каково было пережить это страшное горе матери — нашей прабабушке, женам и детям солдат, невозможно представить. Помню, мама говорила: «Я жила в ожидании и мечтала ощутить тепло отцовских рук, его объятия, представляя, как я была бы счастлива, просто увидеть его вживую. Мне особенно было грустно, когда видела своих подруг, которых за ручку вели их папы». Дочери с отцом не довелось встретиться на этом свете – она родилась после его ухода на войну. Мама долго искала следы своего отца, писала в разные инстанции, но тщетно…

После войны долгие годы люди безуспешно пытались разузнать подробности о своих родственниках. Помню, первые скупые сведения на российском поисковом сайте «Мемориал» появились лет 10-15 назад. Эта была огромная радость.Там была написана лишь дата и место призыва Рахидена Кабдулова и когда он объявлен пропавшим без вести. То, что эти сведения именно о моем деде, подтверждала запись в последней графе о семье – «жена Збира». Но, к сожалению, мамы уже не было в живых.

Итак, что же писали в нашей газете о грозовых сороковых раньше?

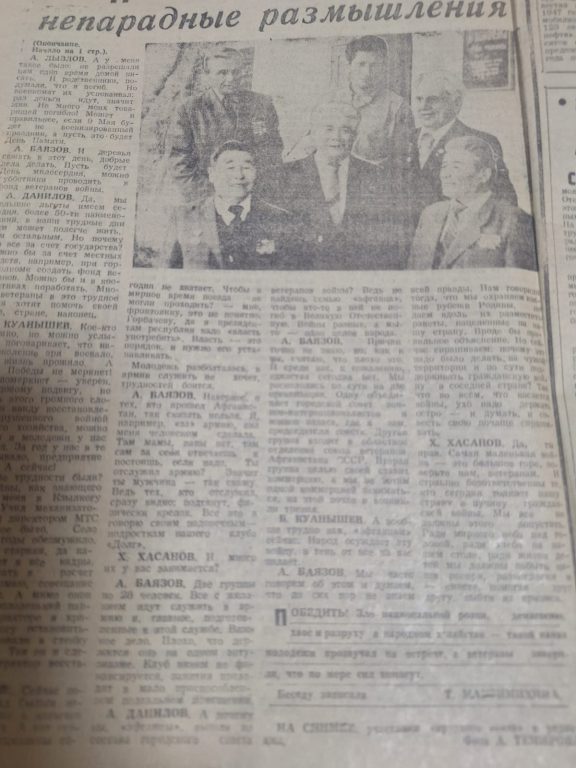

Непарадные размышления

«Прикаспийская коммуна» за 9 мая 1991 года: в публикации «День Победы. Непарадные размышления» автор Тамара Максимихина рассказала, о чем говорили ветераны войны и воины-афганцы на встрече. Приводим часть беседы:

Б. Куанышев: В начале войны я работал секретарем поселкового совета и по должности обходил улицы своего родного аула Тополи, собирая призывников. В неделю уезжало по 30-40 человек. Всех помню. Почти все погибли. А ведь это были чабаны, пастухи…

А. Лызлов: Давайте в этот день вспоминать, но вспоминать всё. И панику первых дней войны, и отношение к тем, кто побывал в плену, и сталинские штрафные батальоны. Мне пришлось быть участником парада Победы дважды, в 1945 и 1985 годах. В июне 1945-го по Красной площади шли солдаты-победители. Мы не уставали это повторять, сердца наши ликовали. Конечно, день Победы остается великим днем для нас, но уже в 1985 году я засомневался, а сейчас меня особенно точит червь сомнения: а надо ли злорадно напоминать немцам, что мы их победили? В их судьбе своя доля горечи, тоже немалая. Сегодня Германия объединилась, берлинская стена разрушена. Так, может, 9 мая надо отмечать, как это делают во всем мире, как день окончания войны?

А. Баязов (афганец): …И деревья сажать в этот день, добрые дела делать. Пусть будет день Милосердия, можно проводить субботник в фонд ветеранов войны.

А. Данилов: Да, мы большие льготы имеем, более 50 наименований. В наши трудные дни нам, может, полегче жить, чем остальным людям. Но, почему все за счет государства, можно на местные средства, к примеру, при горисполкоме можно создать фонд ветеранов. Можно и в кооперативе поработать. Многие ветераны хотят помочь своей стране в эти трудные дни.

И. Токпаков: Война – это страшно не только на поле боя. Страшно, когда ждешь похоронку. Знаете, отчего мое сердце до сих пор заходится?От рассказов мамы. Из положенных мне, как бойцу, 600 рублей, 400 я отсылал матери. Так она на почту боялась идти их получать, хотя сильно нуждалась. Родных, знакомых посылала наперед узнать и, замирая, ждала. Вдруг не будет от меня денег. Ведь мертвым не причитается…

А. Лызлов: А у меня такое было, не разрешали нам одно время домой писать. И родственники подумали, что я погиб. Но военкомат успокаивал, раз деньги идут, значит, жив. Но много моих товарищей погибло! Может, и правильнее, если 9 мая будет не военизированный праздник, а пусть это будет день Памяти.

А. Баязов: Мы, воины-афганцы, часто говорим о войне и до сих пор не знаем всей правды. Нам говорили тогда, что мы охраняем южные рубежи нашей Родины, не даем разместить вдоль них ракеты, нацеленные на нашу страну. Вроде бы правильное объяснение. Но сейчас спрашиваем, почему это надо было делать на чужой территории и, по сути, поддерживать гражданскую войну соседней страны? Так что во всем, что касается войны, надо держать ухо востро и думать. И совесть свою почаще спрашивать.

Х. Хасанов: Да, ты прав, самая маленькая война — это большое горе, поверьте, нам, ветеранам. И страшно безответственны те, кто сегодня толкает нашу страну в пучину гражданской войны. Мы все должны не допустить этого, ради мирного неба над головой, ради хлеба на столе, ради жизни детей», — пишет «ПК» за 1991 год.

Юность закалялась в огне

Под таким заголовком 9 мая 1991-го вышла заметка К. Калдоразова из Эмбинского района:

«Когда началась Великая Отечественная, Бурибай был чабаном, сенокосчиком в селе Тургызба — колхозе имени Сталина. Отец ушел из жизни рано, вот и приходилось ему с матерью Жумабике работать, не жалея сил, с утра до поздней ночи, чтобы обеспечить свое существование. Его старшие братья погибли на войне — Сисенали в 1939 году, а Бисенкуль в 1942-м. А в январе 1944 года призвали и самого Бурибая, в числе тридцати молодых парней из райцентра Косчагил (Жылыойский район) отправили на военную подготовку в город Чкалов. И было каждому из них по 18 лет. А потом они попали на передовую. Первая встреча с врагом случилась у Варшавы. Бурибай не трусил, воевал достойно. Весть о победе Бурибая Мусиева застала вместе с 250-м стрелковым полком у берегов Эльбы. После победы над врагом он не смог сразу вернуться к домашнему очагу. Был переведен на службу в Минск, который лежал в руинах. Народ Белорусии нуждался в помощи. Часть, в которой служил Бурибай, в 1946 году была снова переведена в Германию. Помнит он, как стояли у одной деревни под Берлином, возвращали советских людей из плена. В 1947 году Бурибая перевели в Польшу, и только отслужив в этой стране, он смог вернуться в родной аул. За время войны он был дважды ранен, подлечившись, вновь оказывался на передовой. В общей сложности под огнем он побывал с февраля 1944 года по сентябрь 1945 года. После возвращения из армии устроился рабочим в Южно-Эмбинскую разведочную экспедицию глубокого бурения. Беспрерывно 36 лет отработал в одном коллективе, в 1986 году ушел на заслуженный отдых».

История завода Петровского

А вот выдержки из публикации главного редактора Ивана Свербихина «Эшелоны шли на восток…»:

«Машиностроительный завод имени Петровского — старейшее предприятие нашего города. Начало свое он берет с механических мастерских, переданных в 1922 году комбинату «Эмбанефть» для выпуска запчастей и ремонта нефтяного оборудования. Мало кто знает, что его второе рождение связано с войной.

В августе 1941 года враг угрожал Донбассу, из поселка Нью-Йорк, находящегося в Сталинской области, в 18 км от Горловки, был эвакуирован завод имени Петровского в город Гурьев. Всего прибыло четыре эшелона оборудования и 220 семей рабочих и ИТР.

После освобождения Донбасса, в сентябре 1943 года, часть рабочих и руководящего состава постепенно стала возвращаться в родные места на восстановление разрушенного врагом народного хозяйства Донбасса.

Историю переезда рассказал бывший украинский рабочий, литейщик завода Иван Пилипенко: «Первый эшелон с оборудованием был отправлен 5 сентября, последний – 9 октября. В четырех эшелонах было 199 вагонов, из них 119 с оборудованием, 59 вагонов с полуфабрикатами, материалами и чугуном, 21 вагон с людьми. Работали мы по 11 часов в сутки, а иной раз и больше. Время было тревожное, враг рвался к Москве. И надо было отдать все силы на помощь фронту. Бурамбай Алагузов, В. Томачков, Каби Тохтабаев, К. Глонин, Н. Наушаев не знали отдыха, но обеспечивали бесперебойную плавку».

В годы войны завод давал фронту не только металл и станки, но и самое дорогое – людей. Но на смену ушедшим вставали к станкам их жены, парнишки с ремесленных училищ и школ ФЗО.

За того парня

«От той грозной, разрушительной войны нашей семье досталось сполна, в ней участвовало пять братьев Айдналиевых, — пишет в «ПК» от 9 мая 2000 года Ж. Айдналиев, полковник в отставке. — Один – лейтенант-танкист Муртаза погиб на Курской дуге, самый старший рядовой – сапер Музафар воевал на Карельском перешейке, вернулся инвалидом. Брат Зияиддим воевал под Сталинградом, освобождал Варшаву, дошел до Берлина, вернулся инвалидом. Брат пехотинец Мулдаш был в составе спецвойск в Иране. Все они призывались из Гурьева, где жила наша большая семья. Вернувшиеся с войны братья умерли, не достигнув пенсионного возраста. На войне также погибли мои родственники Хусаин Умбеталиев, Елемес и Камалиден Матгуловы, Нигмет Наурызалин, мои соклассники и друзья Миша Попов, Павел Брызгалин, Кадриш Кожмуханов, Гриша Аничкин, Магзум и Гимран Абишевы. Я младший из братьев и одноклассников восемьнадцатилетним попал на фронт в августе 1943 года. Воевал на Изюмском направлении Украины в составе стрелковой дивизии 8 гвардейской армии. Получил ранения, после излечения повторно попал на фронт и воевал в составе 152 стрелковой дивизии. На войне жизнь солдата коротка. Кто-то погибает, кто-то получает ранение, а кто-то остается до следующих боев. Солдат на войне «пушечное мясо», это говорится недаром. После прорыва долговременной обороны противника 10 января 1944 года у нас в батальоне осталось 60-70 человек, а во взводе бронебойщиков из 18 человек я остался один. Слова из песни «Нас оставалось только трое из 18 ребят» про нас. С боями и походами я прошел путь от г. Добруш до Кобрина, Бреста, участвовал в операции «Багратион». После пересечения госграницы шли до г. Седлы под Варшавой, затем Прибалтика и оттуда дошел до Кенигсберга. Здесь война для меня закончилась. Но потом я долго служил кадровым офицером, в том числе и в Атырауской области. Сейчас проживаю в Алматы.

Описывая участие на войне моих братьев, родственников и друзей, я не хочу подчеркнуть, что они совершали особые подвиги. Возможно, они и совершали подвиги, но об этом мне неизвестно. Но говоря по-казахски,они настоящие батыры. Поэтому через газету хочу помянуть их и называю их имена, они заслужили это».

…А еще почти в каждой семье казахстанцев есть без вести пропавшие. Ата моего мужа Тлеугали Сабрасов пропал без вести с разницей в несколько месяцев с моим нагашы ата, сын и внуки предполагают, что он погиб в Сталинградской битве, откуда была последняя весточка. Он был не молод — 47 лет.

И тем, кто не был на поле боя, никак не было легче. В тылу люди работали от зари до зари ради Победы. Мой ата по отцовской линии Турган Суесинов работал рыбаком в колхозе, ему шел шестой десяток, когда началась война. Рыбакам выдали бронь, война требовала продовольствия. На легких парусниках, называемых «реечками», ловили на море рыбу для фронта. Суда были бессильны перед штормами, рыбаки работали с большим риском, не говоря о ловле рыбы в ледяной воде зимой. Немало рыбаков утонули в шторм, среди них родной брат моего ата Кадыр Суесинов…

Отдельно о тыловиках «ПК» обязательно напишет в этот год 80-летия Победы.

Алмаа ТУРГАН

Подготовлено по материалам фонда Атырауского

областного историко-краеведческого музея