Они росли под гул сирен 4

Детство в начале войны, будь то в белорусских Чаусах или казахском Махамбетском районе, пахло дымом, горем и человеческой добротой. Сегодня в «ПК» – воспоминания жительниц Атырау Любови Монастырской и Мадины Габдусалимовой. Они родились в разных республиках, но обе выросли в одно тяжёлое время — когда мальчишки лишались ног из—за найденных в лесу снарядов, девочек дразнили за «не тот» акцент, а взрослые учили не словами, а поступками.

«Если хочешь чего-то – добивайся сам»

Детство Любови Монастырской началось в 1944 году – в пору, когда война ещё не закончилась, но уже доживала свои последние, самые тяжёлые месяцы. Наша героиня не входила в число тех, кто осознанно переживал ужасы фронта, но с раннего возраста её жизнь была пронизана наблюдением за тем, как народ преодолевает послевоенную разруху – особенно тяжёлую в Белоруссии. Бытовая бедность и душевные раны – в каждом доме, в каждой семье.

– Я родилась под конец Великой Отечественной… Но даже после Победы жить было нелегко, – начала свой рассказ собеседница. – Моё детство пришлось на послевоенные годы, и это закалило мой характер. С самого начала у меня сформировалось чёткое понимание: никто тебе ничего не должен. Я видела, как измождённые люди – многие из них инвалиды после фронта или партизанской борьбы – не жаловались, не ныли, а старались делать всё возможное, чтобы улучшить жизнь. Жили по простому, но твёрдому принципу: чего ты достоин — то и получишь. А хочешь большего – добивайся. Работай, старайся.

Этот внутренний стержень она унаследовала от отца. Он вернулся с фронта на костылях – израненный, с тяжёлой контузией и инвалидностью, после долгих месяцев, проведённых в госпиталях. Долгое время в семье его считали погибшим. Мать – бабушка Любови – не раз плакала, думая, что потеряла последнего сына. Почти все её родственники, оставшиеся в Брянской области, были казнены лишь за то, что были евреями.

– Знаю, что старшая дочь моей бабушки – секретарь подпольного райкома комсомола – была повешена фашистами. Место её захоронения так и не нашли, и бабушка не смогла даже поклониться могиле. Из всей семьи спаслись только она сама и младшая дочь: им удалось эвакуироваться в Саратовскую область. А с моим отцом бабушка воссоединилась только через несколько лет после Победы. Она считала его погибшим, – вспоминает Л. Монастырская. – Но он выжил, хотя и был весь изранен.

Её отец воевал в составе артиллерийского расчёта, прошёл Молдавию, Польшу, Румынию, Венгрию. Хотя был офицером, капитаном, сам запрягался в работу: вместе с солдатами вывозил орудия, помогал лошадям, если те выбивались из сил. Не мог спокойно смотреть, как другие надрываются. Из-за таких нагрузок после войны трижды перенёс операции по поводу грыжи. Получил несколько ранений, но всякий раз возвращался в строй. Его боевой путь завершился в Венгрии – на озере Балатон, где он получил тяжёлую контузию. Простреленные лёгкие, множественные осколки, переломанная нога… Его сочли погибшим и отправили родным сообщение о том, что он пропал без вести. Лишь похоронная команда, заметив, что капитан без документов подаёт признаки жизни, передала его в медсанбат – привязав к лошади. После этого были долгие месяцы госпиталей. Домой он смог вернуться лишь в декабре 1945 года — к жене, которая за это время вместе с семьёй перебралась в Белоруссию.

С тех пор, несмотря на пожизненную инвалидность, установленную медиками, он продолжал работать. До самых последних дней не жаловался, держался стойко. Только по ночам родные просыпались от его криков – во сне он уже не мог сдерживать боль.

– Да, моему отцу было что вспомнить и через что пройти. Но главное – он остался человеком. Даже когда по большому блату ему удавалось достать редкое и дорогостоящее лекарство от туберкулёза, он делился им с соседским мальчиком, у которого была открытая форма. Просто потому, что жалел его. Не мог иначе. Я никогда не слышала от отца громких слов. Он был сдержан, строг, не склонен к ласке. Но каждый его поступок был настоящим уроком. Он не позволял себе даже малейшей нечестности, не брал ничего лишнего. К слову, тогда участникам войны – награждённым, раненым – регулярно присылали посылки. Все, что приходило на его имя, он делил между сотрудниками конторы. После расформирования Министерства заготовок, где он работал, отца назначили директором хлебоприёмного пункта. Мы жили прямо на его территории: вокруг – зернохранилища, горы пшеницы, ячменя, проса. Но он никогда не позволял маме взять даже пригоршню бесплатно. Кур мы кормили зерном, купленным в магазине. Над нами посмеивались: мол, курам на смех – кругом полно просыпанного зерна, которое втаптывается в землю или высыпается из полуторок. Но для отца это было принципиально, – рассказывает дочь красноармейца.

По словам Любови Михайловны, её отец, как и многие фронтовики, не любил говорить о тяжелом времени. За праздничным столом чаще вспоминали что-то весёлое, не касающееся боёв и лишений. Как он сам потом признавался, солдаты верили, что эта война будет последней, и не хотели, чтобы дети знали о том, через что им пришлось пройти. Даже песни пел редко. Единственным исключением была «Ночь над Белградом» – мелодия будто жила в нём. Особенно запомнилась строчка: «Пламя гнева горит в груди, пламя гнева, в поход нас зови» – она, по словам дочери, точно отражала то, что папа носил в себе всё это время.

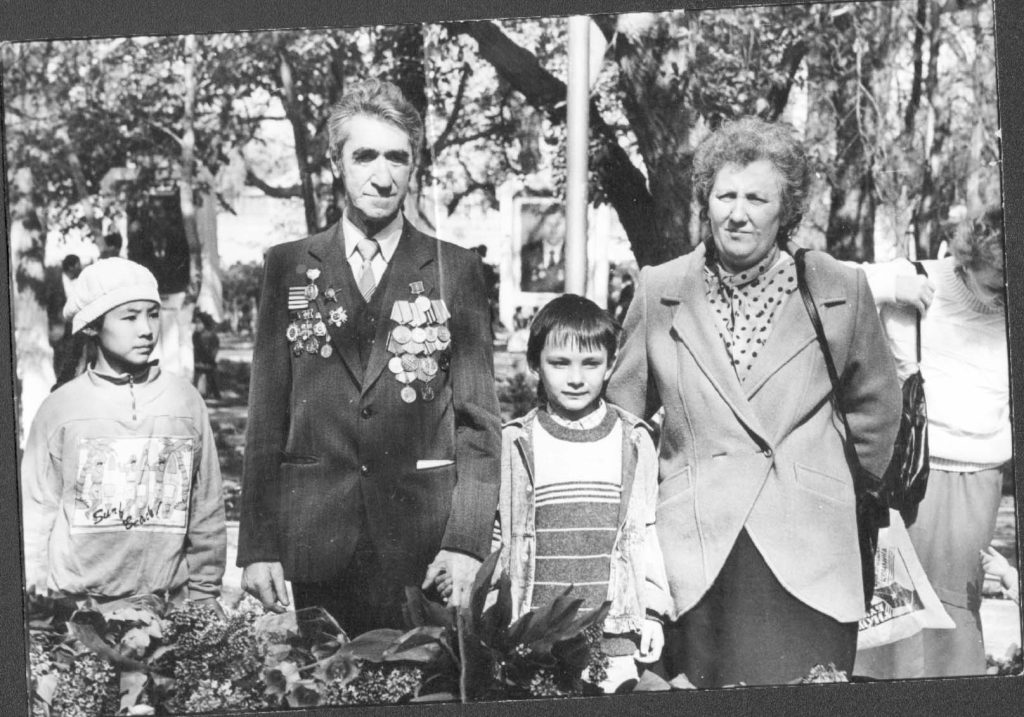

Как подчеркнула собеседница, участники Великой Отечественной войны сохраняли братство, охотно встречались на праздниках, маёвках – словно восполняли дефицит радости, выпавший на их долю. Даже когда отец нашей героини почти не мог ходить, он всё равно старался появляться на демонстрациях ко Дню Победы. Для него это было не формальностью, а настоящей внутренней потребностью. После войны ему присвоили инвалидность первой группы, позже – пожизненно вторую. Но, несмотря на это, он продолжал трудиться до самого конца. Не стало его через несколько месяцев после юбилея – 50-летия Победы. За всю свою жизнь он не позволил себе ни одной слабости – и именно этим стал для дочери подлинным нравственным ориентиром.

– Он прожил нелёгкую жизнь, но всегда был и оставался настоящим мужчиной, настоящим Человеком. Таким я запомнила его навсегда.

Рядом с ним в памяти Любови навсегда осталась и бабушка – женщина тихой силы, прошедшая сквозь горе, не ожесточившись.

– Для меня они были как две иконы. Оба пережили страшные вещи, но остались добрыми. Бабушка была деликатной, тактичной, её любили все дети во дворе. Несмотря на то, что сама едва уцелела, она не замыкалась в себе, не стала жёсткой или грубой. Наоборот, всегда старалась помочь другим, – говорит героиня.

Под гнётом памяти

После 1945-го года её семья жила в маленьком городке Чаусы. По словам Любови Михайловны, следы войны были везде: земля была изрезана окопами, многие улицы и дома лежали в руинах. Даже спустя несколько лет после Победы дети находили в лесу опасные «железки» – боеприпасы, неразорвавшиеся мины. Один мальчик из их класса остался без ног после того, как они с братьями игрались с найденной взрывчаткой. Кто-то из них бросил её, приняв за безобидный предмет. Таких историй было много, и каждая – как удар по сердцу. Она и сама была свидетелем тех моментов, когда дети бывают жестоки. Например, во дворе жила девочка, которую называли «фрицевкой». Никто толком не знал, кто был ее отцом. Но клеймо «вражеское дитя» навесили сразу.

– Я понимала, как тяжело той девочке было расти под осуждающими взглядами. Тогда у нас была такая игра – «за землю». Нужно было выбрать, за кого ты, бросить нож в обведённый круг и тем самым обозначить свой участок. Если говорил: «Я за Луну», – значит, ты за Советский Союз. А вот если кто-то говорил: «Я за Солнце», это уже считалось будто ты за врага, за «пузатого японца». Даже в детской игре всё делилось на «своих» и «чужих». А тех, кто не вписывался в привычную картину, и вовсе дразнили. Так было и с той девочкой. Её называли «немкой», говорили: мол, не за наш народ. А я, хоть и была младше всех (все девочки тогда были довоенные), вставала на её сторону. Говорила: «Какая разница, кто какой нации, если человек хороший? Мы всё равно вместе». Эти простые слова рождались от внутреннего чувства справедливости – того самого, чему детей войны учила сама жизнь.

По её словам, на фоне тревожного и тяжёлого быта особенно запоминались примеры доброты и человечности. Люди держались друг за друга, помогали как могли. В соседнем доме, например, жила баба Дуня – бывшая партизанская повариха. Её муж тоже прошёл Великую Отечественную, вернулся без ноги, работал конюхом.

– Эта семья стала для нас почти родной. Я часто болела – мучили уши, поднималась температура. Ничего удивительного: мама вынашивала меня в тяжелейших условиях – на фоне постоянного голода и изнурительной работы на военном заводе, где смены тянулись почти по суткам. В такие моменты на помощь приходила баба Дуня. Она жила по соседству. Не говоря ни слова, в любую погоду – хоть в два, хоть в три часа ночи – шла за фельдшером, тащила его за руку, лишь бы мне поскорее стало легче. А днём она собирала всех детей со двора и вела нас в лес – за грибами, орехами, ягодами. Нас, бывало, по восемь–десять человек, настоящая ватага! Мы бегали, кричали, пекли картошку в золе, грызли недоспелые орешки, смеялись – как будто и не было ни войны, ни бед, ни страха.

Со временем всё это перестало быть просто воспоминаниями – стало частью её характера, её внутреннего компаса. Любовь Михайловна не раз говорила: именно то трудное детство научило её видеть суть – за внешностью, за происхождением, за обстоятельствами.

– Дети тех лет взрослели рано. И если уж чему они научились – так это различать, где страх, а где совесть, – такими словами закончила интервью наша собеседница.

«В детстве было не до игр»

Вспоминать те годы непросто и другим участникам нашей рубрики. Когда началась война, Мадине Габдусалимовой было всего шесть лет. Она только-только пошла в первый класс, и, как говорит сама, в школу успела походить совсем немного, ведь скоро началась другая жизнь.

– Мы тогда жили в Махамбетском районе. Я помню, как однажды утром всё вокруг изменилось: взрослые говорили о войне, о том, что мужчин забирают, что теперь многое будет иначе. В 1942 году на фронт ушёл мой отец, а вернулся в 1943-м, весь израненный. Годом раньше, добровольцем, ушёл и старший брат. Он был ещё совсем молодой, но у него уже горели глаза – хотел защищать Родину, – вспоминает Мадина.

Как она отмечает, в округе тогда почти всех мужчин мобилизовали. В сёлах остались женщины, старики и дети. Но даже малыши понимали: начинается тяжёлое время. Школы не отапливались – уроки проходили в холодных классах, в пальто и варежках. Многие ребята просто не могли учиться, приходилось помогать взрослым.

– Я не могу сказать, что у нас было настоящее детство. Мы были полуголыми, полуголодными. Нас, ребятишек, никто не щадил, да и не мог – всем было тяжело. Мы с раннего возраста понимали, что главное – не играть, а выживать.

Мама Мадины Габдусалимовны работала в детдоме швеёй. По вечерам брала домой обрезки, что оставались от работы, и учила дочку шить.

– Помню маму только со спины – за швейной машинкой. Она сутками сидела, шила одежду. Потом меня тоже научила – и с тех пор я всегда умела справляться с иглой. Думаю, можно сказать, что это была моя вторая профессия.

По ее словам, в Гурьев из других регионов постоянно привозили детей-сирот. Их было много, и каждая такая встреча оставляла след.

– Мы делились с ними всем, что имели. А ведь у нас у самих почти ничего не оставалось. Ели то, что давала природа. Варили какой-то корень растения – горький, но сытный. А ещё рыбачили. Дети с малых лет знали, как закинуть сеть, как вытащить карася. Тогда нас кормил Урал.

Мадина вспоминала, как вместе с подругами разносила по домам письма с фронта. Люди ждали их с тревогой и надеждой, ловили каждое слово. Казалось, что на этих серых бумажках держится всё: радость, слёзы, отчаяние. Одно письмо могло перевернуть день или всю жизнь.

– Мы и сами боялись этих бумажек… – говорила она. – Особенно, когда видели, что письмо не треугольное, а квадратное. Треугольник – это весточка от живого. А квадрат… тогда все понимали, что несём похоронку. Руки дрожали. Иногда хотелось повернуть обратно, не отдавать, как будто можно было этим что-то изменить. Даже просили на почте не давать нам такие письма, чтобы не нести плохую весть.

Собеседница отмечает, что самое главное – в то время была поддержка, каждый помогал каждому. А со временем стали открываться школы, профтехучилища – страна поднималась из руин. Но в сердцах тех, кто был ребёнком в годы войны, всегда будет жить память: о тех, кто ушёл и не вернулся, о матерях, которые шили ночами, о пропитании, добытом из корней, и о братьях, которые были героями в глазах младших.

– Сейчас уже мало кто помнит, как всё было. Но это нельзя забывать. Не ради слёз, а чтобы ценить жизнь сейчас, – подчеркнула Мадина Габдусалимова.

Георгий ШАПОШНИКОВ